RWDデータ活用に向けた取り組み

<p><span style="font-family:'Noto Sans', -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, 'Helvetica Neue', Arial, 'Noto Sans', sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol', 'Noto Color Emoji';">-Case 産官学連携:アイパークインスティチュートの取り組み(後編 )-</span></p>

-Case 産官学連携:アイパークインスティチュートの取り組み(後編)-

前編では、PHR(Personal Health Record)の利活用におけるアイパークインスティチュート株式会社(以下、アイパークインスティチュート)の役割や、住民の皆さんへのアプローチについてお伺いしました。後編では、アイパークインスティチュートが参加している行政、医療機関との5者連携における取り組みや、PHRの利活用とヘルスケア領域にもたらす可能性についてアイパークインスティチュートのパブリックアフェアーズに所属されている渡辺敬介さん、太田佑さんにお伺いしました。

※アイパークインスティチュートは、湘南ヘルスイノベーションパーク(略称:湘南アイパーク)の運営・管理のほか、イノベーション創出促進、技術交流・研究連携促進など、ライフサイエンスエコシステムの構築・活性化のための事業を行っています。

※アイパークインスティチュートは、湘南ヘルスイノベーションパーク(略称:湘南アイパーク)の運営・管理のほか、イノベーション創出促進、技術交流・研究連携促進など、ライフサイエンスエコシステムの構築・活性化のための事業を行っています。

アイパークインスティチュートの産官学連携に関する取り組み

-前編では、PHR普及推進活動におけるアイパークインスティチュートの企業との関わり方についてお伺いしました。企業以外の行政や機関などとも連携されているのでしょうか?

渡辺さん(以下、敬称略):アイパークインスティチュートでは、湘南アイパーク周辺地域をヘルスイノベーション拠点として発展させるため、神奈川県、藤沢市、鎌倉市、湘南鎌倉総合病院と連携し(5者連携)、この地域で住む人、働く人、訪れる人誰もが最先端技術を共有しながら健全で安心安全に暮らせる社会を実現するための研究(実証実験など)を行ってきました。

太田さん(以下、敬称略):5者連携会議では、具体的なアクションプランに係る研究を進めています。PHRの利活用を推進するには、民間だけで完結するのではなく、行政や医療機関とともに進めていくことが重要だと思います。

渡辺:行政には健康づくりや妊産婦、高齢者の福祉などの担当課があるので、それぞれの課の方々と連携して活動しています。基礎自治体としてどのように住民の方たちにアプローチしているかという日頃の行政としての活動と、我々が製品や商品、サービスを開発した際の対象への呼び掛け、イベントを計画して開催するときに一緒に宣伝いただくような関係を構築してきました。

太田:産官学の5者連携は、異なる背景を持つ方々が集まっていますが、互いの立場の違いも理解しつつ、共通の目標実現に向けて毎月の定例会や実証実験の取り組みをしています。ここまで産官学で緊密なコミュニケーションや取り組みを進めている事例は全国的に見ても珍しいのではないかと思います。

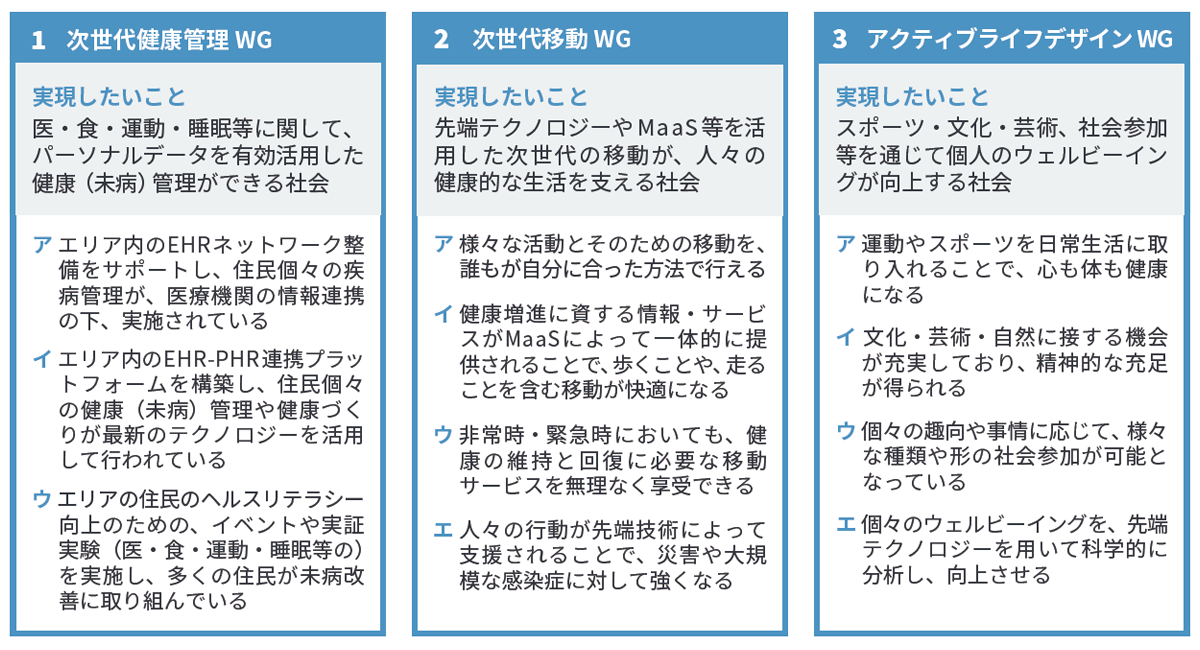

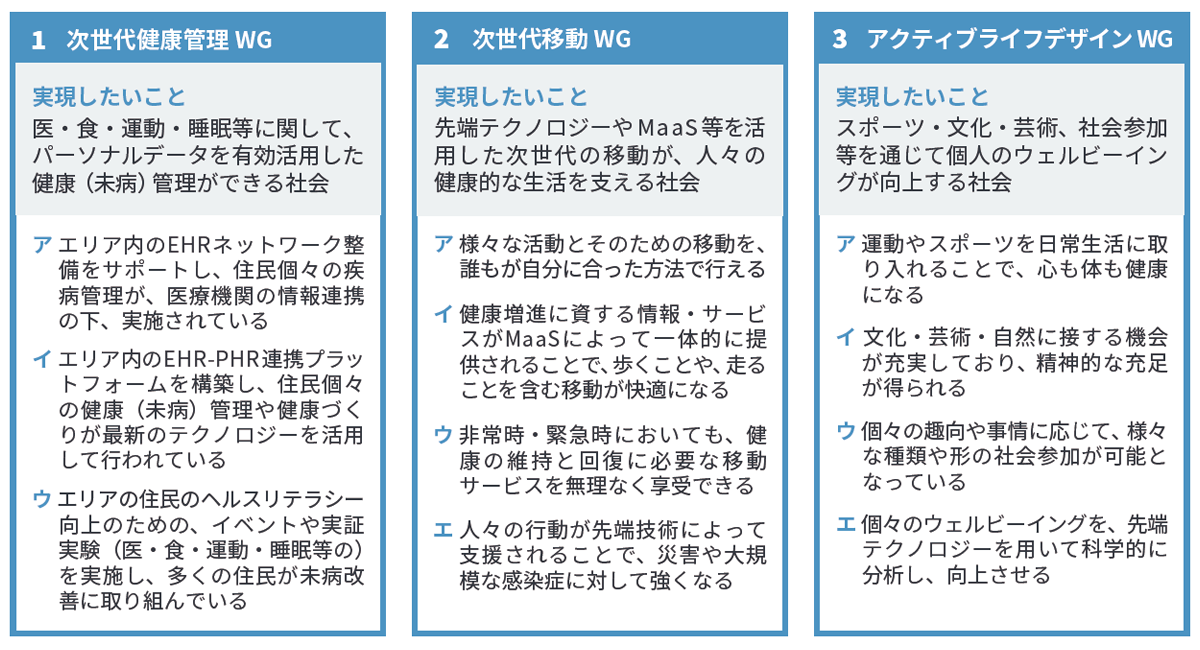

渡辺:さらに2024年2月から5者連携は、民間企業団体である、湘南鎌倉総合病院、三菱商事株式会社、横浜国立大学及びアイパークインスティチュートが主体/行政がオブザーバーのコンソーシアムとしてリニューアルしました。従来の3つの分科会がそれぞれワーキンググループ(WG)として再結成され、より社会実装を目指した活動を開始しました(図1) 。

図1 :3つのWGによる具体的なゴールとアクションプラン

村岡・深沢ヘルスイノベーション社会実装コンソーシアム・幹事会資料

村岡・深沢ヘルスイノベーション社会実装コンソーシアム・幹事会資料

PHR利活用により地域住民が享受するメリット

-PHRを利活用するメリットと課題を教えてください。

渡辺:PHRは、地域住民や企業など、参加する皆さんにさまざまなメリットがあると思います。住民の方々であれば、未来の救急車の実証実験のように、必要な情報が必要なときに必要な人に共有されることで、命が助かる場合もあります。

太田:身近なところでは、医療・介護情報などのEHR (Electronic Health Record)との連携や、自身の健康管理がより質の高いものになるといったメリットもあると思います。

渡辺:仕組みだけ作っても活用する人がいなければ空振りになるので、まず住民の皆さんからどのようにデータを収集するか、また、皆さんにどれだけ活用していただくかが課題となります。

太田:データ収集時に皆さんが気にされるのは情報漏洩のリスクという点が多いように思われます。主に、自分の医療情報が誰にみられるのかその範囲が分からない不安、自分のデータがどう活用されるのか分からない不安があるのではないでしょうか。

渡辺:データの収集時には、必ず本人の意思がそこに反映される必要があります。情報の届く範囲などをしっかりと規定した上で管理することが大切だと思います。安全性が担保された上で、自分の情報はしっかりと出すべきところに出していく 。DXの時代においては、自分の情報をどのように扱っていくか、主体的に考えることが重要になってくると感じています。

太田:安全性を担保した上で、さらに、皆さん自身のメリットはもちろん、社会に対して自分のPHRデータが価値を持つことを訴えていくような、PHRの利活用への参画促進や参画へのハードルを下げるために地域への取り組みも必要と考えています。

リアルワールドデータの活用がヘルスケア領域にもたらす可能性

-アイパークインスティチュートの目指す未来を教えてください。

渡辺:PHRデータの蓄積及びモニタリングが可能となった未来では、自身の情報が、医療関係者やスポーツトレーナー、管理栄養士など、しかるべき人に届くことになります。自分の希望する先に自分の意思で情報を届けられる世界というのは、そのままサービスや治療に繋がり、非常に質の高い、納得のいく健康管理が可能になるのではないかと思います。食べ物や睡眠、あるいは普段のメンタルの状態も含めた、自分が健康長寿を本当に全うするためには具体的にどういう努力をすればいいのかが分かる世界になるのではないでしょうか。

太田:自分自身の健康状態やちょっとした体の変化に対して、不安を持ちやすいと思いますが、そこにデータがあって医療に繋がることで、自分がどうすべきかをすぐに判断することができる状況であれば、不安は減らせるのではないでしょうか。個人の健康情報が医療関係者と連携できることにより、例えばより正確な診断や治療が可能になることや、データが医療関係者間で共有されることによる検査の重なりや時間的コストの低減及び個人の病識理解や健康意識の向上が期待できるのではないかと考えています。

渡辺:こうした未来の実現のために、我々が今取り組んでいるのは、自らの健康データを、疾病中のみならず未病管理にも使うことにどれだけ多くの方に賛同いただけるか、そしてそのデータを健康な状態から未病、疾病に至るまで繋げていけるかというところです。このデータベースは実証実験に重要なものだと考えています。

一方、製薬企業では今、ビヨンド・ザ・ピル※に取り組もうとしているかと思います。薬物治療だけではなくて、総合的にターゲットとする疾患を治療していく。 あるいは、症状の程度を緩和する、早期発見といったものにも、リアルワールドデータを活用することにより貢献できるのではないかと思っています。

※ ビヨンド・ザ・ピル:製薬企業が従来の医薬品事業という枠組みを超え、デジタル技術を医療・ヘルスケア分野などに生かして新事業を展開すること。

太田:加えて、今まで製薬企業は医療データへのアプローチは常にしているかと思いますが、PHRとEHRのデータを活用することによって病気になる前を含めたデータを確認することができるようになるので、患者さんにとって最適な介入のタイミングを研究し、未病の段階からアプローチできるようになるのではないかと考えています。

PHRの利活用は、住民や患者の皆さん、行政、企業、医療機関といったすべての参加者にとって価値あるものであることが分かりました。製薬企業にとっても、医薬品の開発はもちろん、ビヨンド・ザ・ピルに取り組む中で、リアルワールドデータは非常に有用なデータとなります。人々がより健康に暮らせる未来を実現するために、武田薬品はPHRをはじめとするリアルワールドデータの活用に取り組んで参ります。

参考文献

1) International Data Corporation、「The Digitization of the World From Edge to Core」(2018年11月)(2024年3月4日閲覧)

https://www.seagate.com/files/www-content/our-story/trends/files/idc-seagate-dataage-whitepaper.pdf

2) 辻井惇也. 医薬産業政策研究所 政策研ニュース No.68 2023年3月発行(2024年3月1日閲覧)

https://www.jpma.or.jp/opir/news/068/m7cl5500000004bc-att/68_7.pdf

3) 日本生体医工学会 生体医工学ウェブ辞典「Electronic Health Record・EHR・電子健康記録」(2024年3月11日閲覧)

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsmbe/Dictionary.1/0/Dictionary.1_1/_pdf/-char/ja

4) 厚生労働省「国民の健康づくりに向けたPHRの推進に関する検討会(第1回)資料7」(令和元年9月11日)(2024年3月1日閲覧)

https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/000546640.pdf

5) 一般社団法人PHR普及推進協議会ホームページ(2024年3月1日閲覧)

https://phr.or.jp/aboutus

6) 厚生労働省「健診等情報利活用ワーキンググループ 民間利活用作業班(第6回)資料3」(2021年2月3日)(2024年3月1日閲覧)

https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/chosakekka.pdf