RWDデータ活用に向けた取り組み

<p><span style="font-family:'Noto Sans', -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, 'Helvetica Neue', Arial, 'Noto Sans', sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol', 'Noto Color Emoji';">-Case 産官学連携:アイパークインスティチュートの取り組み(前編 )-</span></p>

-Case 産官学連携:アイパークインスティチュートの取り組み(前編)-

デジタルヘルスデータ利活用の現状と可能性

ヘルスケア領域において1年間に生み出されるデジタルデータ量は年々増加しており、2018~2025年で年平均36%のデータ量の増加が見込まれているとも言われています1, 2)。このような状況下において、データ駆動型とも言える次世代の医療・ヘルスケアを支えるのは、医療機関やデジタルデバイスなどを通じて取得される個人の健康医療データであるEHR(Electronic Health Record)及びPHR(Personal Health Record)となります2)。

EHRは、一生涯に渡る個人の医療情報を電子的に記録し、異なる医療機関で横断的にその情報を共有・活用する仕組み3)であるのに対して、PHRは、個人の生活に紐付く健康、医療などに関するデータを、電子記録として本人や家族が正確に把握・利活用する仕組みを指します4, 5)。

国際的には、PHRの蓄積・活用により国民が自ら健康管理を行う機運が高まってきている一方、日本におけるPHR利用率は10%程度と低く6)、主に医療機関で取得されるEHRと主に医療機関外で取得されるデータであるPHRは各所に分散して保管されており、個人単位で十分な連携がなされていないのが現状です2)。また、科学的イノベーションを推進するため、医療分野の発展及び患者さんや社会の健康と福祉の向上に向けて、透明性と責任のあるヘルスデータの共有と二次利用が求められています。PHRを活用することで予防・健康増進や疾患の早期発見、適切な治療介入などに繋げるとともに、産官学連携によるヘルスデータの二次利用を通じて、疾患の発症要因の解明や新たな治療薬の開発などの実現が期待されています2)。

そのような中、既に産官学連携を推進し、ヘルスイノベーションの社会実装を目指しているアイパークインスティチュート株式会社(以下、アイパークインスティチュート)のパブリックアフェアーズに所属されている渡辺敬介さん、太田佑さんにPHRの利活用に向けたアイパークインスティチュートの取り組みなどについてお話をお伺いしました。

PHR普及推進活動における産官学連携の必要性

-PHRの普及推進におけるアイパークインスティチュートの役割を教えてください。

渡辺さん(以下、敬称略):アイパークインスティチュートでは、2018年より湘南ヘルスイノベーションパーク(略称:湘南アイパーク)の運営・管理のほか、イノベーション創出促進、技術交流・研究連携促進など、ライフサイエンスエコシステムの構築・活性化のための事業を行っています。Visionである「革新的なアイディアを社会実装する」は、地域でのイノベーションも見据えており、地域の健康医療データと企業を結ぶこともその一環であると考えています。PHRの普及推進においては、オープンイノベーションの場として、この活動に賛同していただける企業・団体を取りまとめ、いかに住民や患者の皆さんのメリットに繋げていくか、その方向性を考える役割があると思います。また、アイパークインスティチュートはヘルスイノベーションのための実証実験の場としての役割も担います。未病改善の取組みや最先端医療の実用化などに向けて、多くの住民や患者の皆さんのヘルスデータを基に実証実験をコーディネートし、皆さんのニーズを聞きながら、製品やサービスの開発に繋げていきたいと考えています。

太田さん(以下、敬称略):我々は、PHRの普及推進活動に賛同いただける企業・団体が自分達のPHRサービスの価値を導き出し、社会実装の可能性を広げる場となることを目指しています。住民の方に対しても、自分ごと化できるメリットがなければ賛同していただきにくい活動だと考えているため、住民や患者の皆さんへ「還元」することを念頭に、社会実装まで見据えるということを意識し、PHRの利活用推進に取り組んでいます。

-渡辺さん、太田さんがPHRに着眼するようになったきっかけを教えてください。

渡辺:私は現在アイパークインスティチュートのパブリックアフェアーズに所属していますが、これまでMRから始まり、営業本部、コーポレート部門を経験してきました。その中で、病診連携の仕組み作りなどを通して、医療現場における課題の抽出から仕組みができるまでのソリューションに携わってきました。

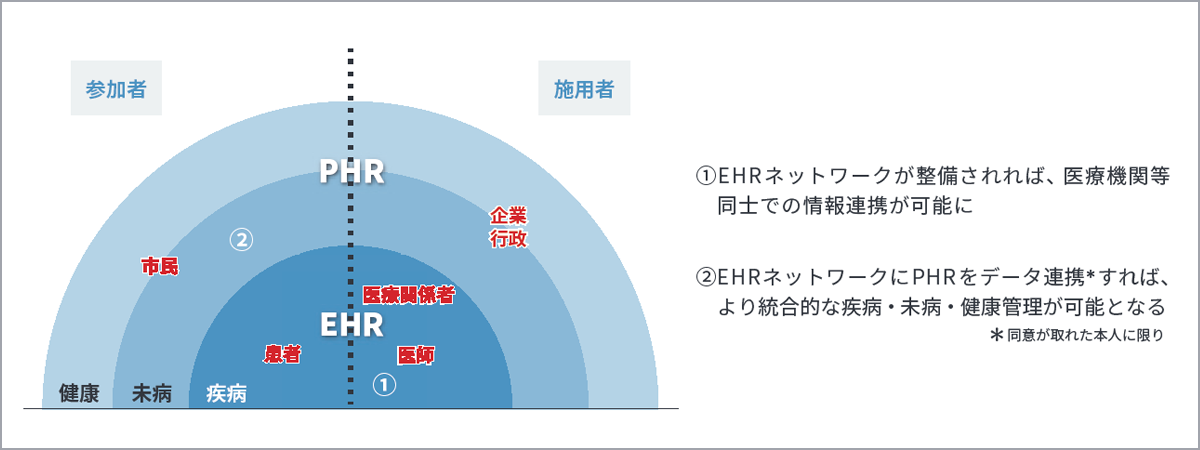

PHRに着眼するようになったきっかけは、患者さんだけでなく健康な人・未病な人も含めて、誰もが健康管理のネットワークや医療にアクセスできる環境を作ることができないかと考えたことです。人は一生の中で、健康と未病、疾病の間を行き来します。健康、未病、疾病と推移する中で、EHR/PHRを貫くプラットフォームがあれば、より統合的な健康管理が可能になり、今後さまざまなイノベーションが起こる可能性があります(図1)。現在は、健康情報に対して興味のある方、必要とされている方、不安な方などが中心となってPHR関連のサービスを利用していますが、個人の健康情報を医療関係者などと共有できるデータベースは誰にとっても必要なものだと思います。実際に、アイパークインスティチュートは周辺の産官学の機関・施設とともに湘南鎌倉エリアでコンソーシアムを立ち上げ、住む人、働く人、訪れる人の誰もが最先端技術を共有しながら健全で安心安全に暮らせる社会の実現を目指しています。

図1 :EHRとPHRの関係イメージ図

アイパークインスティチュート株式会社 パブリックアフェアーズ作成

太田:私は2022年からアイパークインスティチュートのパブリックアフェアーズに所属しています。私も元々は製薬会社のMRとして活動していました。眼科の開業医の先生方と話す機会が多かったのですが、その中で、緑内障の患者さんは治療の初期段階で脱落してしまい、視野欠損した結果、通院を再開されてしまう場合もあるということを耳にしました。通院を継続できない患者さんには、働き盛りの世代、子育て世代といった、いずれもご自身の健康が二の次になってしまい、通院が難しくなっているようでした。このような通院のドロップアウトを解消する社会的な仕組みが作れないかと考えたことが、PHRに着目するようになったきっかけです。その後転職したPHR関連の会社では、電子お薬手帳を軸として、スマートフォンのアプリで自分の薬歴などの確認やプッシュ通知での通院リマインド機能といった患者さんの通院再開を促す仕組み作りに携わり、一定の効果があることを確認しました。こうした未病の人、疾病の人にかかわらず、ご自身の健康を維持するためのDX活用や、社会全体でドロップアウトを防ぐ仕組みがPHRサービスで実現されることを期待しています。

アイパークインスティチュート株式会社 パブリックアフェアーズ作成

太田:私は2022年からアイパークインスティチュートのパブリックアフェアーズに所属しています。私も元々は製薬会社のMRとして活動していました。眼科の開業医の先生方と話す機会が多かったのですが、その中で、緑内障の患者さんは治療の初期段階で脱落してしまい、視野欠損した結果、通院を再開されてしまう場合もあるということを耳にしました。通院を継続できない患者さんには、働き盛りの世代、子育て世代といった、いずれもご自身の健康が二の次になってしまい、通院が難しくなっているようでした。このような通院のドロップアウトを解消する社会的な仕組みが作れないかと考えたことが、PHRに着目するようになったきっかけです。その後転職したPHR関連の会社では、電子お薬手帳を軸として、スマートフォンのアプリで自分の薬歴などの確認やプッシュ通知での通院リマインド機能といった患者さんの通院再開を促す仕組み作りに携わり、一定の効果があることを確認しました。こうした未病の人、疾病の人にかかわらず、ご自身の健康を維持するためのDX活用や、社会全体でドロップアウトを防ぐ仕組みがPHRサービスで実現されることを期待しています。

PHRの利活用に向けたアイパークインスティチュートの取り組み

-PHRの利活用に向けて、これまでにアイパークインスティチュートでどのような活動を行ってきたのか、教えてください。

渡辺:皆さんの目に触れやすい活動としては、「ヘルスケアMaaS※1」というイベントを湘南アイパークで開催しています。湘南鎌倉エリアで行政や医療機関と取り組んでいる構想実現の一環として、最先端ヘルスイノベーション拠点形成構想に向けて進めている研究・検討について、地域の方々に体験、ご理解いただくことを目的に2021年から開催しているイベントです。2023年は、健康/未病/疾病管理・運動・スポーツ・移動などに関する情報交換や体験ができる3日間の連続イベントとして、「未来の救急車」をテーマに、最新のテクノロジーを組み合わせた未来の救急車の世界を体験できる実証実験やワークショップ、大学の研究室や企業展示を行いました。

※1: ヘルスケアMaaS(Mobility as a Service):ヘルスケアを志向したシームレスな移動システムを構築し、人々の健康的な生活を支えること。

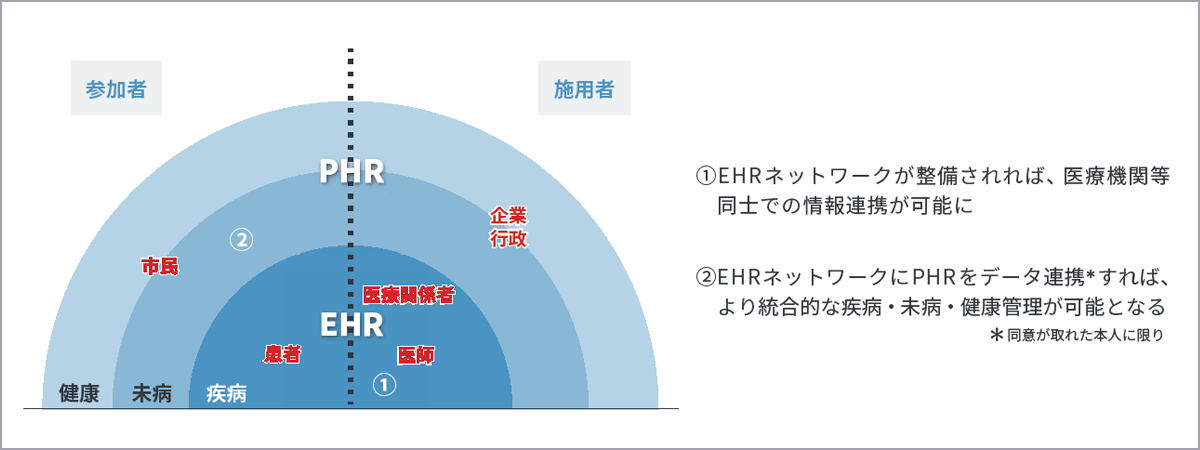

太田:「未来の救急車」の実証実験(図2)は、湘南アイパークに隣接する湘南鎌倉総合病院の協力のもと、映像・EHR/PHRデータなどを密に連携することで、従来の救急医療と比較し、救命率向上が期待できるかを検証することを目的に行いました。実証実験は、患者さんのたらい回しやデータ連携不足といった救命救急の課題を説明した上で、未来の救命救急を体験していただくといった流れで行いました。未来の救命救急では、初期的な状況把握を目的としてドローンが現場を撮影し、そこに救急車が駆け付けます。さらにスマートグラス※2を着用した救命士が病院の救命救急室(ER:Emergency Room)と遠隔連携し、救急医の指示のもと初期処置を行い、足りない医療物資をドローンが現場に届けます。救急車内では、患者さんの指紋認証により取得した既往歴をはじめとする電子カルテのデータ及びリアルタイムのバイタルデータなどのEHR/PHRデータとERを双方向にデータ連携することで、患者さんの容態を正確に把握できる仕組みを想定しています。このように、最新テクノロジーを駆使した未来の救急医療の世界を近隣住民の方に体験していただき、フィードバックを得ることで、従来の救命救急と未来の救命救急の価値を確認しました。

※2: スマートグラス:メガネと同様に目の周辺に装着して使用するウェアラブルデバイス

渡辺:「未来の救急車」の実証実験は幅広い年齢層の方々にご参加いただきました。こうしたデータ活用には肯定的な意見が多く、デジタル化の必要性が理解される実証実験となりました。

太田:このイベントの目的の一つにどうあれば患者さんがご自身の健康医療データを提供したい、医療機関でデータを利活用したいと思ってもらい、PHRプラットフォームへの参画賛同を得られるかを明らかにすることもありました。こうした実証実験をすることで、PHRなどのデータを活用することにより、自分自身や家族が助かる可能性があるという価値に賛同していただける結果が得られました。

図2 :救急車を利用した「EHR/PHRデータ連携による救命率向上」実証実験

アイパークインスティチュート株式会社 パブリックアフェアーズ作成

前編では、PHRの利活用におけるアイパークインスティチュートの役割や、住民の皆さんへのアプローチをご紹介しました。 後編では、アイパークインスティチュートが参加している行政、医療機関との連携における取り組みや、PHRの利活用、EHR/PHRデータ連携に関する展望についてお伺いします。

アイパークインスティチュート株式会社 パブリックアフェアーズ作成

前編では、PHRの利活用におけるアイパークインスティチュートの役割や、住民の皆さんへのアプローチをご紹介しました。 後編では、アイパークインスティチュートが参加している行政、医療機関との連携における取り組みや、PHRの利活用、EHR/PHRデータ連携に関する展望についてお伺いします。

参考文献

1) International Data Corporation、「The Digitization of the World From Edge to Core」(2018年11月)(2024年3月4日閲覧)

https://www.seagate.com/files/www-content/our-story/trends/files/idc-seagate-dataage-whitepaper.pdf

2) 辻井惇也. 医薬産業政策研究所 政策研ニュース No.68 2023年3月発行(2024年3月1日閲覧)

https://www.jpma.or.jp/opir/news/068/m7cl5500000004bc-att/68_7.pdf

3) 田中博 他. 厚生労働科学研究費補助金 健康安全確保総合研究 医療安全・医療技術評価総合研究 日本版EHR(生涯健康医療電子記録)の実現に向けた研究. 研究代表者:田中博. 2007年度 総括研究報告書(厚生労働科学研究成果データベース)(2024年3月4日閲覧)

https://mhlw-grants.niph.go.jp/system/files/2007/074011/200732084A/200732084A0001.pdf

4) 厚生労働省「国民の健康づくりに向けたPHRの推進に関する検討会(第1回)資料7」(令和元年9月11日)(2024年3月1日閲覧)

https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/000546640.pdf

5) 一般社団法人PHR普及推進協議会ホームページ(2024年3月1日閲覧)

https://phr.or.jp/aboutus

6) 厚生労働省「健診等情報利活用ワーキンググループ 民間利活用作業班(第6回)資料3」(2021年2月3日)(2024年3月1日閲覧)

https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/chosakekka.pdf