HORIZON Expert Interview リアルワールドデータの現在地

リアルワールドエビデンスの創出を目指した歴史を紐解く

~地域診療水準の向上・均てん化に向けたリアルワールドデータ研究の推進~

京都府立医科大学は2022年に創立150周年を迎えた公立大学であり、その設立は京都市民の強い要望により、寺院や花街、町衆から寄附を集めて病院がつくられたことに始まります。このような背景もあり、当大学はこれまで地域医療の向上や、そこで活躍する医療者の育成という使命を担って運営されてきました。その一方で、当大学の血液内科部門は、旧講座制時代の第一内科、第二内科、第三内科の3科が融合するかたちで再編されたため、再編の当初は、関連病院における検査・治療方針が医師の出身診療科により少しずつ異なるなどのバラツキも存在していました。また、血液内科領域は疾患の多様性が高いのに加え、治療法も多岐にわたり、次々に登場する新たな診療技術の導入など変化も大きく、実臨床では数多くの臨床課題に直面します。そこで、私たちは血液内科領域における均てん化された質の高い地域医療の提供を目指し、京都府立医科大学と同門の関連病院から構成される京都血液臨床研究グループ(KOTOSG)を2010年に立ち上げました。

KOTOSGでは、リアルワールドデータ(RWD)を用いた日常診療におけるクリニカルクエスチョンに関する共同研究を通じて、各医療現場の課題の抽出、グループ内での相互検証による診療水準の向上や、リアルワールドエビデンス(RWE)の創出とそれに基づく科学的な日常診療の実践を目指してきました。

RWD研究がもたらす多くの学び

~RWD研究を通じて臨床医・研究者としての科学的思考と実践力を育てる~

地域医療を高いレベルで実践するためには、個々の医師が十分な教育を受け、互いの考えを科学的に理解・共有できるようになることや、多忙な日常診療に流されることなく、常に疑問をもってクリニカルクエスチョンを検証していくという姿勢が求められます。そうしたなかで、RWD研究への取り組みは、臨床医・研究者として求められる科学的思考や研究に対する実践力を育む手法の1つとしても有効だと考えています。

たとえば、当グループのRWD研究において責任者を務める若手医師にとっては、臨床研究に必要な知識の習得、コミュニケーション能力の向上、学会発表・論文作成など、多くの経験を積むことのできる場となっており、ここでの経験を通じてそれぞれの興味・関心や適性を見出し、その先を見据えた人材の抜擢などにもつながっています。さらに、グループ内には、過去にRWD研究を主導した医師も数多く在籍しているため、データ収集や若手医師への指導などにも協力的な環境があり、医師や関連病院同士の交流やスムーズな情報交換などにも良い影響をもたらしていると思います。

なお、私たちのRWD研究では、どのようなアウトカムが得られたにせよ、そこから学びを得て論文としてまとめ、そのエビデンスを研究協力者や地域へと還元することも重視してきました。たとえ、仮説とは異なるネガティブなデータが示されたとしても、その検証を通じて得られる有益な知見は多く、RWD研究の実践を通じ、若手医師には臨床課題の解決や、さらなるクリニカルクエスチョンへとつなげていく突破力を身につけてほしいと考えています。

前向き介入研究を取り巻く環境の変化でRWD研究への期待の高まり

~RWD研究ではRCTでは評価の難しい臨床課題にアプローチできる~

造血器腫瘍の領域では、従来から日本臨床腫瘍研究グループ(JCOG)や成人白血病治療共同研究機構(JALSG)などが牽引しながら、質の高い多施設共同ランダム化比較試験(RCT)などを実施し、その治療の進歩を支えてきました。RWD研究が盛んに行われるようになった現在においても、エビデンスレベルの高さはRCTが随一であり、この結果に基づき構築されたガイドラインが日常臨床の指針となることには変わりありません。

その一方で、多様な背景や病態を示す患者を対象とする実臨床では、患者選択や治療のシーケンス、副作用マネジメントなど、治療にあたって検討しなければならない課題が多いのも事実です。なかには、標準治療の実施が難しい症例、標準治療で予後の改善を期待できない症例なども存在することから、こうした患者集団を同定し、適切な治療戦略を構築していくことも求められています。

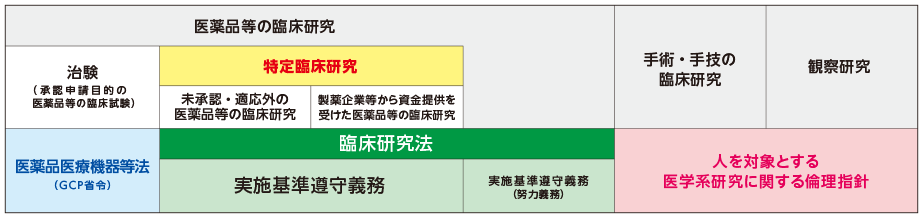

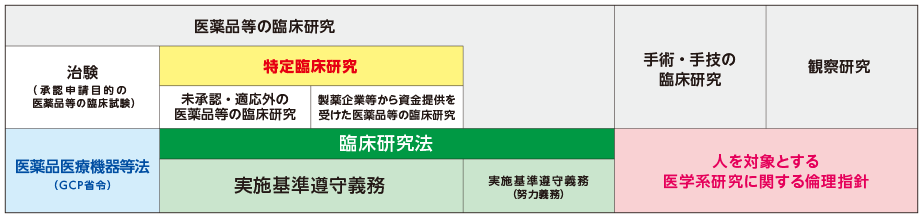

しかしながら、日本では2018年に臨床研究に対する信頼性の確保などを目的とした臨床研究法が施行されたことにより、前向き介入研究の多くは“特定臨床研究”として、厳正な規制が求められるようになりました(表1)1)。法令の規制遵守や報告義務といった負担、また多額の研究費が必要になるため、一定規模の研究グループを構成せずに単独の医療機関や人的・経済的基盤が潤沢でない研究グループが、日常診療と並行しながら前向き介入研究を通じたエビデンスを創出していくことは、以前に比べて容易ではない状況にあると言えるでしょう。

表1|臨床研究における規制の区分(臨床研究法)

厚生労働省. 臨床研究法リーフレット

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/_omote.ura_03_no-ton_1.pdf

(2023年2月20日アクセス)

そうしたなかで、RWD研究はRCTと実臨床とのギャップを明らかにする手法として、近年、大きな注目を集めています。RWD研究では、RCTにおいて除外されることの多い高齢者や合併症を有する患者も対象とすることができ、適切な研究テーマの設定や潜在的な交絡因子の調整を行うことで、RCTでは評価の難しい臨床課題についての示唆が得られる可能性があります。ただし、私自身の経験からは、RCTとRWD研究とで対象の背景が異なったとしても、それらの結果は共通する部分も多いと感じています。そのため、その解釈においては、両者の結果の異なる部分を見出し、その理由を考察することが重要です。

厚生労働省. 臨床研究法リーフレット

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/_omote.ura_03_no-ton_1.pdf

(2023年2月20日アクセス)

そうしたなかで、RWD研究はRCTと実臨床とのギャップを明らかにする手法として、近年、大きな注目を集めています。RWD研究では、RCTにおいて除外されることの多い高齢者や合併症を有する患者も対象とすることができ、適切な研究テーマの設定や潜在的な交絡因子の調整を行うことで、RCTでは評価の難しい臨床課題についての示唆が得られる可能性があります。ただし、私自身の経験からは、RCTとRWD研究とで対象の背景が異なったとしても、それらの結果は共通する部分も多いと感じています。そのため、その解釈においては、両者の結果の異なる部分を見出し、その理由を考察することが重要です。

RWD研究の特性とRWEの一般化への課題

~用いるデータに即した適切なテーマ設定や研究背景の相違を踏まえた解釈が求められる~

RWD研究の広がりに伴い、数多くの知見が得られるようになった一方で、それを臨床で活用するためには、その特性と限界を理解したうえでRWD研究を実施・解釈することが求められます。特に、必要な情報を前向きに収集しているRCTとは異なり、RWDは目的を定めずに収集されたデータであることを念頭に、適切なテーマを設定することは極めて重要です。

たとえば、複数の医療機関が参加して構築される患者レジストリのデータは、多数の症例を組み入れて解析することが可能であり、予後因子の同定などにおいては有用なデータソースだと言えます。しかしながら、このような患者レジストリに登録されたデータは、各医療機関の治療方針や医療資源の違いなどの影響を受けていること、また登録された患者数も医療機関毎にバラツキがあることなどから、異なる治療法の効果や安全性に関して比較研究を行うことは不向きであり、意義のある結果を得ることはできません。

また、RWD研究で得られた結果の解釈においても、その特性を考慮した慎重な姿勢が求められます。たとえば、KOTOSGがRWD研究を通じて臨床成績を数値化し、その結果に基づいて私たち自身が私たちの施設の診療現場で臨床判断を行うことは理にかなっていますが、全く研究背景の異なるデータソースを用いて創出されたRWEの一般化の可能性については、本当に適用可能かどうかという点について十分に注意しなければなりません。

たとえば、高齢者の多い多発性骨髄腫では、治療による生存期間の延長にも限界があり、そのなかで治療ラインを重ねていくことの意義については、さまざまな議論があります。海外のRWD研究からは、治療ライン別に治療を受けた患者数の推定割合なども報告されており2)、一見すると「前治療数が4~5の患者では新たに開始したレジメンの施行率がこんなに低くなるのなら、もう治療を止めてしまっても良いのではないか」という印象を与えてしまうかもしれません。しかしながら、RWD研究の結果は、実施された国や地域の死生観や宗教、経済状態、医療保険の状況など多くの要因の影響を受けており、自身が向き合っている実臨床とは状況がまったく異なることを踏まえた俯瞰的な評価を行わなければなりません。

RWD研究から実臨床へ

~新規薬剤の適正使用や新たな予後予測因子の同定など、喫緊の臨床課題に対するエビデンスにも~

その一方で、KOTOSGでの活動を通じて感じるのは、RWD研究への取り組みが治療選択などの臨床判断に対して好影響を及ぼすことです。たとえば、新規薬剤のRCTで有害事象の頻度が高いという結果が得られた場合、よりハイリスクな背景因子を有する患者を対象とする実臨床では、より多くの有害事象を経験すると予想され、その薬剤の使用を躊躇する医師も多いのではないかと思います。しかしながら、実際にRWD研究において有害事象を評価すると、RCTよりも発現頻度が低いというケースも往々にして認められます。その背景には、RCTの結果を踏まえて医師が薬剤の使用方法を検討し、投与患者を慎重に選択しているという“患者選択のバイアス”の影響があると考えられますが、裏を返せば、RWD研究の結果を詳細に解析し、患者選択や安全性マネジメントのポイントを明らかにできれば、必要以上に治療選択肢を狭めてしまうことを避けることができます。私たちのグループでも、こうしたRWD研究を通じて新規治療薬に関するRWEを積み重ね、根拠に基づいた治療選択を行うことができるようになりました。

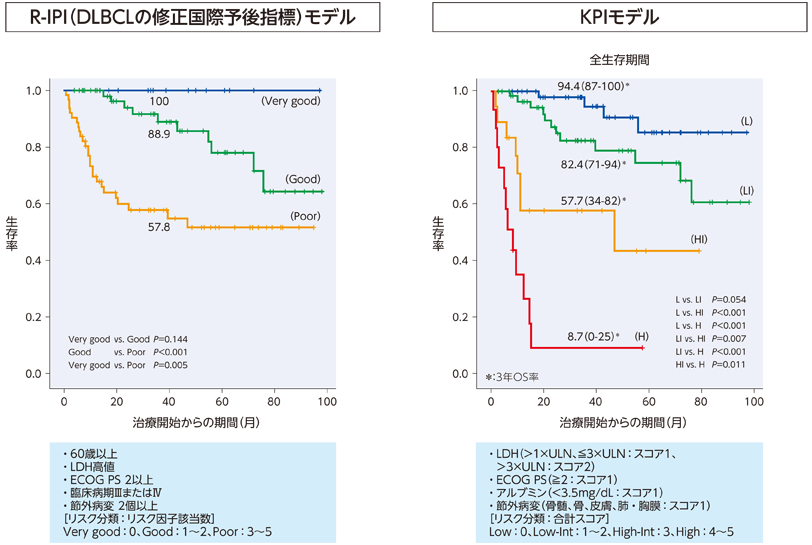

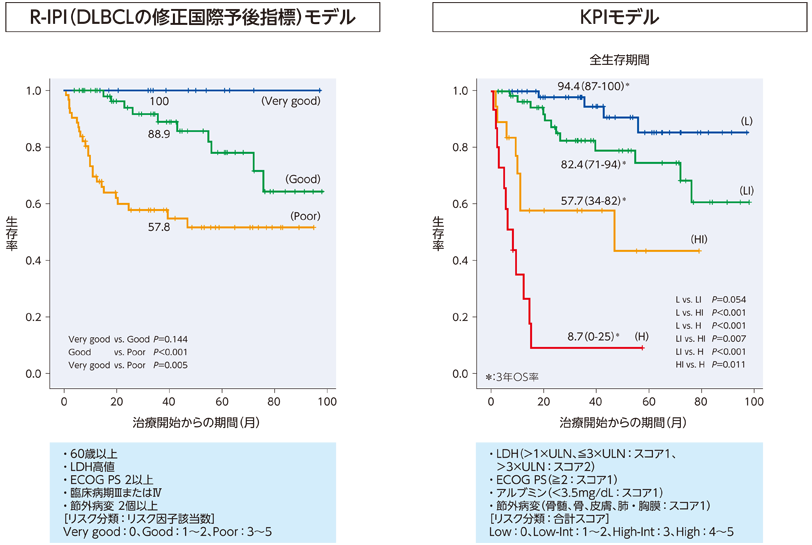

また、治療法の進歩に伴い、日常診療で用いられてきた従来の予後予測指標が十分に機能しなくなるという場面にも遭遇します。たとえば、非ホジキンリンパ腫の予後予測には、従来、国際予後指標(IPI)などが広く用いられていましたが、新たな治療薬が使用可能になると、これまで予後不良と判定されていた患者群のなかにも、長期生存が得られるケースが認められるようになりました。より適切な治療選択を考えるためにも新たな予後指標が求められるなか、一例として、私たちはRWD研究においてびまん性大細胞型B細胞リンパ腫(DLBCL)における新たな予後予測指標(Kyoto Prognostic Index:KPI)を提唱しました(図1)3)。このKPIの有用性は、JCOGリンパ腫グループにおけるDLBCLを対象とした臨床試験コホートにおいても確認されており4)、現在、ハイリスク群に対する新たな治療戦略の構築も進めています。

さらに、近年のコロナ禍においては、さまざまな喫緊の臨床課題の解決に向け、世界中でRWD研究が推進されました。私たちも造血器腫瘍患者におけるCOVID-19ワクチンによる抗体獲得などについてRWD研究による検討を進めており、中和抗体薬の投与の判断などにも役立てています。

図1|RWD研究においてびまん性大細胞型B細胞リンパ腫(DLBCL)における新たな予後予測指標(Kyoto Prognostic Index:KPI)

Kobayashi T, et al. Blood Cancer J 2016; 6(1): e383より改変

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Kobayashi T, et al. Blood Cancer J 2016; 6(1): e383より改変

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

RWD研究のさらなる発展に向けた課題

医師教育の現場や臨床判断に対して影響を与えてきたRWD研究ですが、ここからさらに質の高いRWEを創出するためには、取り組まなくてはならない課題も残されています。たとえば、RWD研究の質を左右するレジストリの構築・運用については、日本では医師の自己研鑽の一環として、献身的な取り組みによって成り立っているケースがほとんどだと思います。医師の働き方改革も叫ばれるなかにあって、多忙で予定外のイベントもしばしば起こる日常臨床の合間にデータ入力・管理、データベース構築を行うことは大きな負担となっています。また、RWD研究で必要となるデータは、時代とともに変化します。たとえば多発性骨髄腫であれば、従来は効果判定の指標として完全奏効(CR)が用いられてきましたが、近年は微小残存病変(MRD)の陰性化が予後延長と関連することがわかり、こうした変化に対応しうる柔軟なデータベースの構築や、適切なデータの紐付けも求められます。このような状況を考えると、より質の高いRWD研究に向けては、データマネジャーなどの専門職の関与が不可欠だと言えるでしょう。人的・経済的リソースの拡充は、日本の臨床医学研究においても喫緊、かつ不可欠な課題だと思います。

KOTOSGの活動も10年を超え、ここまで数多くのRWEを創出し、私たちの診療水準の向上や地域医療の均てん化に寄与してきました。RWD研究は、既存の臨床課題を解決する一方で、そこから新たな臨床課題を生み出し、さらなるクリニカルクエスチョンの探求へとつながっていきます。私自身、これまで長くRWD研究に携わってきましたが、決してやり尽くすことはありません。その果てなき挑戦を通じて、地域医療の向上や血液内科医の育成を続けていきたいと考えています。

1)厚生労働省. 臨床研究法リーフレット

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/_omote.ura_03_no-ton_1.pdf(2023年2月20日アクセス)

2)Mohty M, et al. Eur J Haematol. 2019; 103(2): 107-115.

3)Kobayashi T, et al. Blood Cancer J 2016; 6(1): e383.

4)Kobayashi T, et al. Jpn J Clin Oncol 2022; 52(6): 583-588. [COI:著者にTakeda Pharmaceutical Co., Ltd.より研究助成などを受けている者が含まれる]