〈チーム医療コミュニケーション術1〉アプリ活⽤で地域医療・施設の課題に取り組む

デジタル技術による業務効率化や現場の課題解決に積極的に取り組んでおられる医師に、その⽅法論や活⽤事例を解説していただく本シリーズ。今回は、⽇本⾚⼗字社北⾒⾚⼗字病院副院⻑・第⼀消化器内科部⻑上林実先⽣に、グループチャットやスケジュール共有のツールを⽤いた情報共有術について伺いました。

グループ内での情報共有やコミュニケーションをサポートするデジタルツールは、実にさまざまです。その中で、上林先⽣らは、ビジネス⽤途に特化したコミュニケーションツールを導⼊。課題に合わせて使い⽅を定め、タスクシェアの仕組みを構築することにより、業務効率化をはじめ地域医療の質の向上、ライフワークバランスの適正化、さらにはチーム全体のスキルアップにも成果を上げています。

第1回は、上林先⽣が勤務する北⾒⾚⼗字病院の役割や現状、病院DXでどのような課題解決を⽬指したのか、そのために使⽤するツールの選定条件や仕組み構築のポイントなどについて解説していただきました。

本記事は、2025年3⽉6⽇時点(インタビュー⽇)の情報に基づいています。本記事にはインタビューに応じた医師個⼈の⾒解が含まれますが、所属医療機関を代表するものではありません。また、あくまで参考意⾒であり、弊社として当該意⾒の妥当性を保証したり、所属医療機関や記載のサービス等を推奨するものではありません。⽣成AIを⽤いたサービス等には、⼊⼒情報の学習⽤データとしての取り込み等による情報漏洩の可能性、誤情報の出⼒、⽣成物による著作権侵害等のリスクが含まれる場合があります。これらのリスクの⼀部は、ファクトチェックや学習⽤データとして利⽤されないための「オプトアウト申請」等で低減できる可能性があります。AI技術の発展とその適⽤には予測不能の⾯があり、本記事から得た情報に基づき⽣じた結果に関して、弊社等は⼀切の責任を負いかねます。ご了承の上、ご⾃⾝の責任にてご利⽤ください。

⾼齢化‧医師少数地域の「医療の最後の砦」としての役割を果たすために

北⾒⾚⼗字病院のあるオホーツク三次医療圏は、⾯積は新潟県と同程度で⼈⼝は約27万⼈。全国平均に⽐べると⾼齢化が進⾏している、医師少数地域です(図1)。本医療圏において、当院は地⽅センター病院※、地域医療⽀援病院、三次救命救急センター、地域がん診療連携拠点病院などの役割を担う「医療の最後の砦」です。圏内から専⾨的治療を要する患者や救急患者を⽇々受け⼊れており、患者数は増え続けています。

※北海道では、圏域ごとに⼀定の要件を備えた中核的医療機関を指定し、地域医療⽀援機能を強化し、医療提供体制の構築に努めている。地⽅センター病院は、三次医療圏の⾼度‧専⾨医療機関としての機能を備え、⼆次医療機関の後⽅医療機関としての役割を担う。

上林実先⽣ご提供

図1 オホーツク医療圏概要

上林実先⽣ご提供

図1 オホーツク医療圏概要

⼀⽅で医師数は減少しており、例えば私が部⻑を務める消化器内科・腫瘍内科では、専⾨医・専攻医が計10名となった時期もありましたが、現在(2024年度)は7名。限られた⼈員での診療体制が続いています。

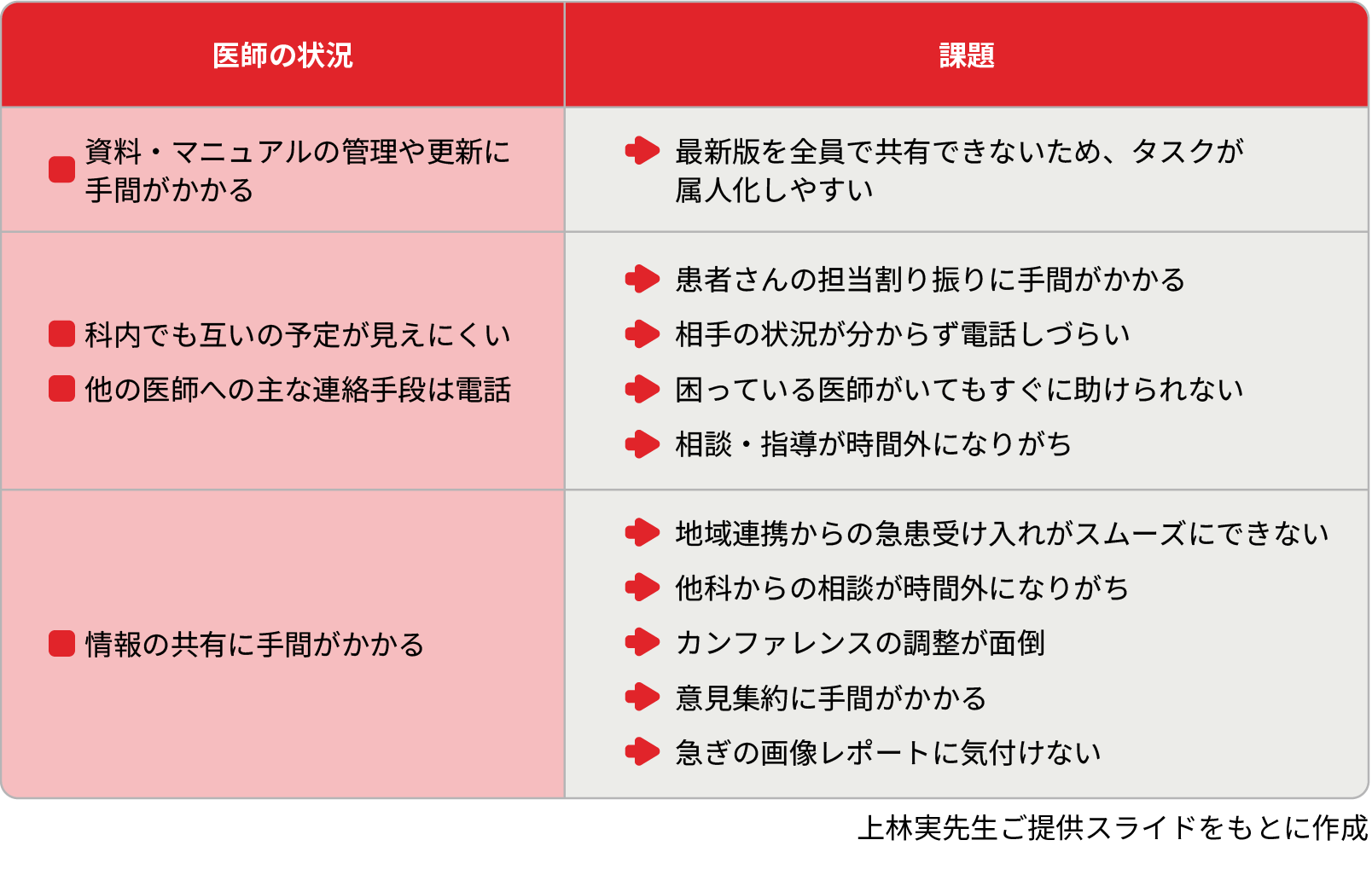

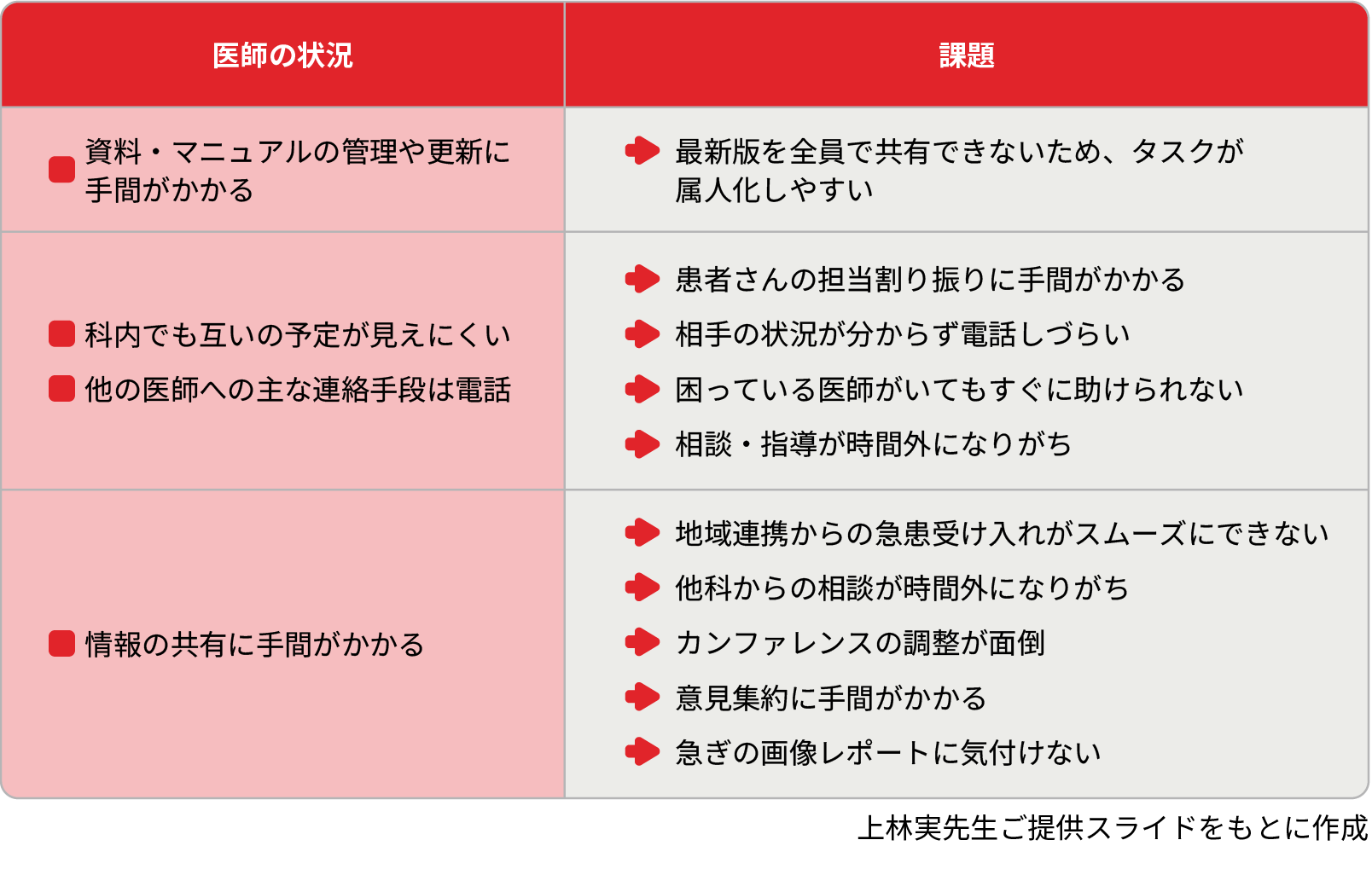

こうした状況下で当院の責務を果たしつつ、全員がきちんと休める体制を維持していくために、いかにワークシェアするかが問題となっていました。しかし、ワークシェアのためには、診療⽅針の⾒える化・標準化や、困った時に相談し助けあえる体制が必要であり、その障壁としてさまざまな課題を抱えていました(表1)。

表1 コミュニケーションツール導⼊前の課題

ビジネス特化型コミュニケーションツールを導⼊

これらの課題解決を⽬的とした当院の病院DXのきっかけは、2019年の携帯電話の3G回線終了でした。通信キャリアの会社から「この機に院内の携帯電話をスマートフォンに変えませんか」という提案があり、職員の⼀部に導⼊した際、情報共有アプリを⼊れて業務改善に役⽴てようということになったのです。

私⾃⾝はその時は選定に関わっていなかったのですが、1.国内にサーバがあり、2.使い勝⼿がよく、3.安価なもの、を条件に検討し、国内で普及しているコミュニケーションツール・LINE(ライン)のビジネス版であるLINE WORKS(ラインワークス)を採⽤したとのことです。

実を⾔えば、私はスマートフォンもLINEも好きではありません。プライベートの携帯電話は⻑いことガラケーで、⾃分の⼦どもがLINEを使い始めたので仕⽅なくスマートフォンに変更したくらいです。私が医師として働き始めた頃にポケベルが登場し、常に呼び出しに備える状態を⻑年続けてきたことで、プライベートでは「いつでもつながること」にむしろ抵抗感があったからかもしれません。

しかし、スマートフォンと情報共有アプリがタスクシェアに役⽴つのであれば、使わない⼿はありません。アプリを業務に使うのであれば、プライベートと完全に切り分けられることが必須だと考えていましたが、LINE WORKSはこの条件も満たしていました。

LINE WORKSは、LINEをベースとして各機能をビジネスに特化させたアプリです。LINEとの⼤きな違いは、組織として全体を管理できること。メンバーは管理者が招待し、専⽤アカウントで利⽤する⽴て付けになっています。もちろん、管理者はログやメンバー同⼠のやり取りなどを全て確認できます。なお、LINEでおなじみの「既読」確認機能は、読み終えた⼈数が分かるだけでなく、誰が読んだのかまで個別確認できることが特徴となっています。

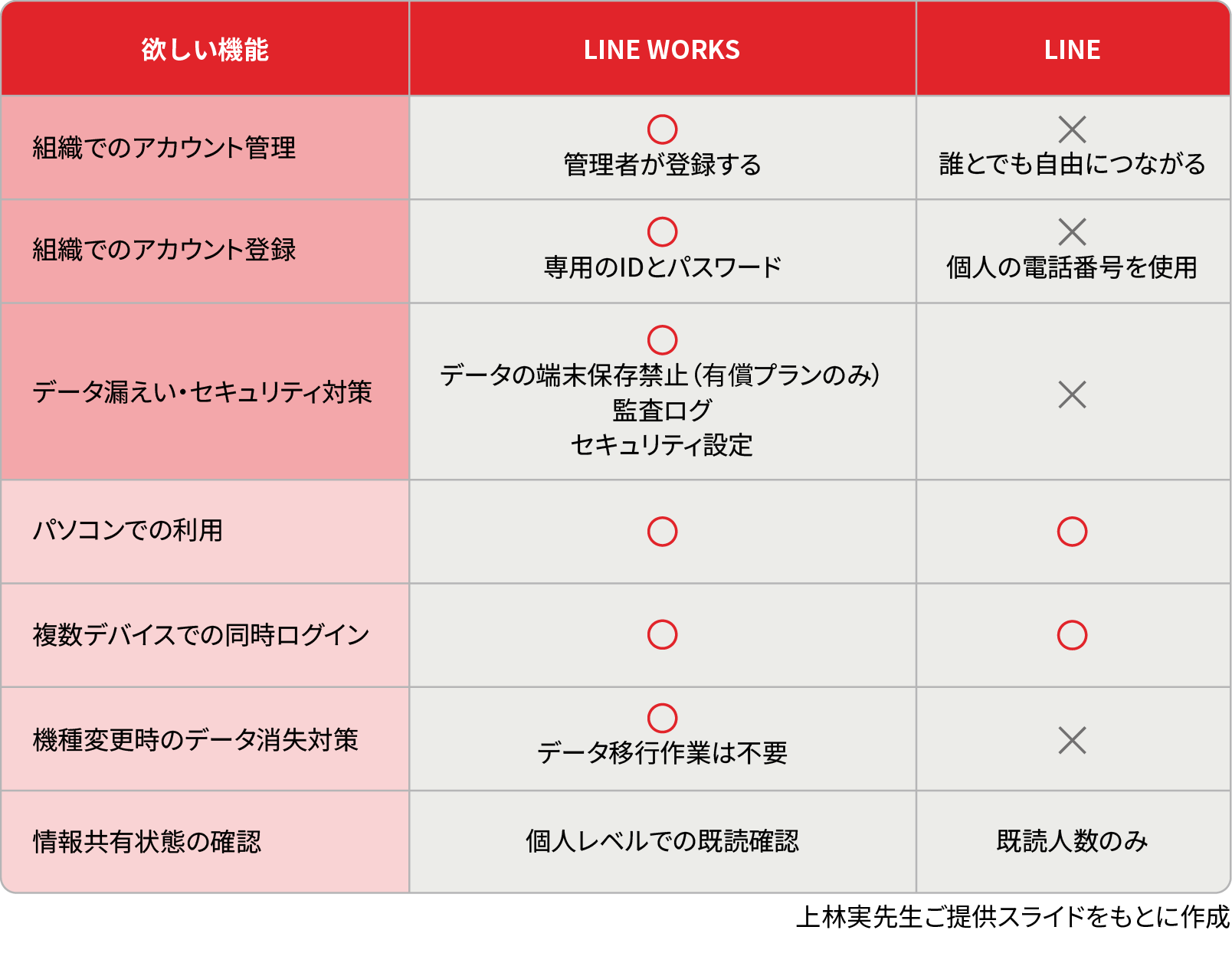

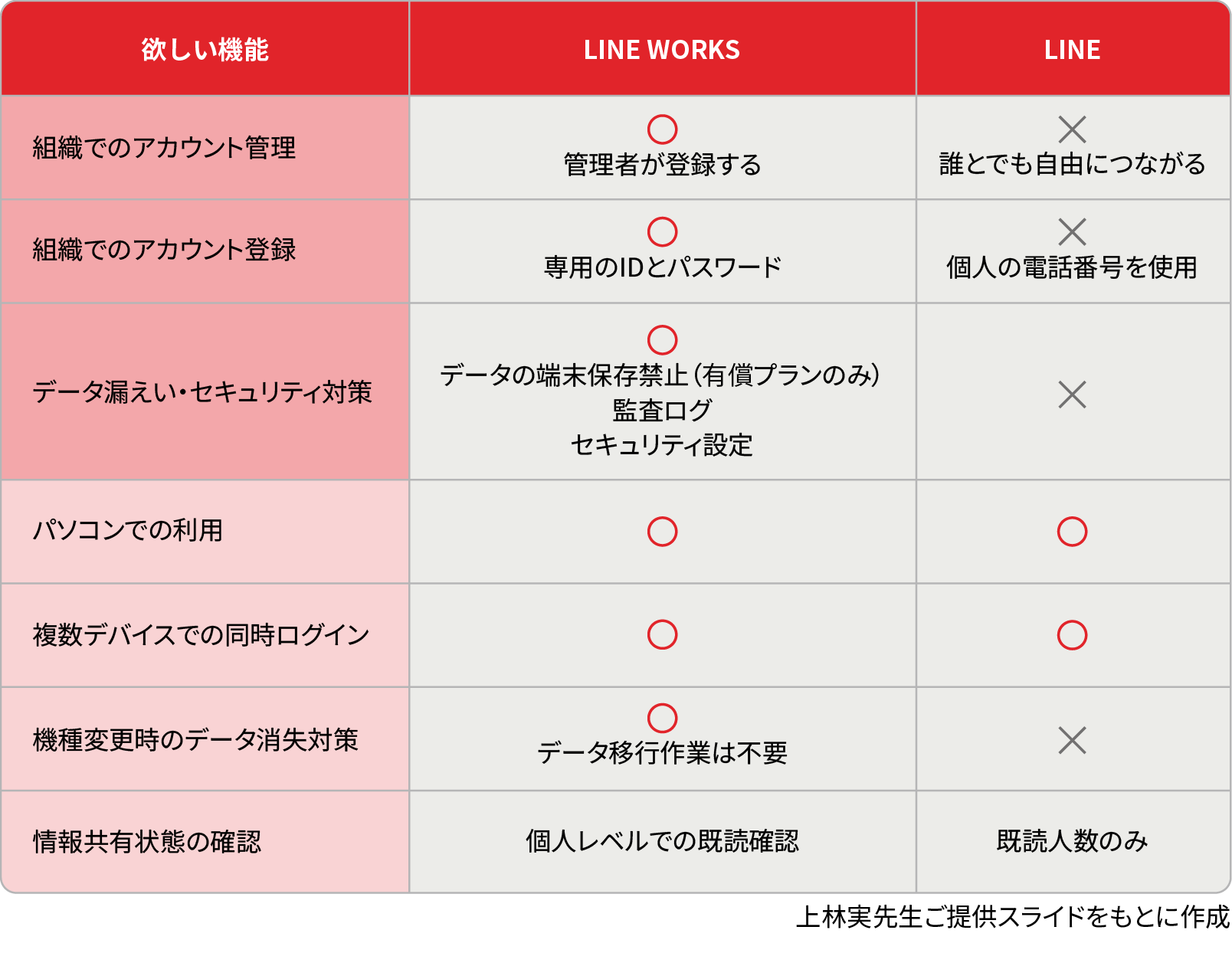

職場で使⽤するコミュニケーションツールは、プライベートの場合と異なり、ブラックボックス化せずに管理できることや、確実に情報共有したかを確認できることがとても⼤切です。そうした必須の機能を備えているものの中から、病院の都合などに合わせて使いやすいツールを選ぶのがよいでしょう。院内コミュニケーションツールに必ず欲しい、もしくはあるとよい機能を⽰しますので、ツール選びの参考にしてください(表2)。

表2 院内コミュニケーションツールで欲しい機能

ただし、コミュニケーションツールを組織で管理する上では、リスク管理が⽋かせません。「親しき仲にも管理あり」だと思っています。もし、業務連絡に組織管理ができないツール(通常のLINEなど)を使っている場合は、ビジネス⽤途を想定しているツールに移⾏することをおすすめします。

COVID-19クラスター発⽣下のコミュニケーションで有⽤性を実感

現在、当科では、医師全員がオンライン上でグループチャット、スケジュール共有、マニュアル共有などを⾏っています。

「これは便利だ!」と私が最初に実感したのは、2020年のCOVID-19感染対策の時でした。同年2⽉、北⾒市で北海道初のクラスターが発⽣し、スタッフにも感染者が出る中、毎⽇1⼈ひとりの体調確認をするのは⼤変な⼿間でした。しかし、チャットを使えばそれが容易に分かります。例えば、A先⽣が「発熱しました。明⽇の外来を休んでもよいですか?」と書き込めば、上司は「もちろんだよ」とすぐに返事ができます。さらに、「COVID-19かもしれないから検査しましょうか」「検査場所に来られそうですか」などと、A先⽣とプライバシーを配慮した個別のやり取りをしつつ、⼀⽅でA先⽣不在による診療体制とシフトの変更を他のスタッフ・関連部⾨に⼀⻫周知し、迅速に準備対応してもらうことが可能となります。

それまでの1対1の電話連絡に⽐べると、グループチャットは連絡する側も受ける側も⾮常に楽です。何とか診療科全体で使いたいと思い、同年秋には当科の医師全員にスマートフォンを⽀給してもらい、デジタルツールを活⽤したチームコミュニケーションを開始しました。

⼤切なのは課題解決に向けてツール運⽤のPDCAを回すこと

デジタルツールを使って情報共有を⾏っていく際は、ルールを決める必要があります。しかし、それ以上に⼤切なのは、ルールを改定していくことです。チームで運⽤していくルールは、全ての部署、全ての⼈にとって必ずしも使いやすいとは限りません。運⽤する中でそれまで⾒えなかった新たな課題が⾒えてくることもありますし、導⼊した当初とは状況が変わることもあるでしょう。だからこそ、ルールは⼀度決めれば終わりではなく、常にPDCAを回すことが重要です。

新しい仕組みやツールを導⼊するのは、解決したい課題があるからです。当院の場合でいえば、決して⼗分とはいえないスタッフで、地域医療の最後の砦としての役割を果たし、スタッフ⾃⾝も健全な働き⽅を実現していくためのタスクシェアです。

「いかにスケジュール管理をするか、スタッフ相互にヘルプしあえるか」。この課題解決に向けた対策としてデジタルコミュニケーションツールを導⼊しました。チャット主体のコミュニケーションは、対⾯に⽐べると無機質なものになりがちだと思われるかもしれませんが、⾯⽩いもので、電話連絡だけの時よりもコミュニケーションは良好になっています。

では、具体的にどのようにスケジュール管理や情報共有を⾏っているのか、それにより課題はどう改善されたのか。その⼯夫と成果は第2回で詳しくご紹介していきます。

上林 実 先⽣

⽇本⾚⼗字社 北⾒⾚⼗字病院 副院⻑・第⼀消化器内科部⻑

1996年三重⼤学医学部卒業。市⽴札幌病院での研修を経て1999年より北海道⼤学第三内科(現、消化器内科)に⼊局。市⽴稚内病院勤務を経て、北海道⼤学⼤学院に⼊学、2005年に卒業し、同年4⽉より北⾒⾚⼗字病院内科に勤務。2009年より第⼀消化器内科‧腫瘍内科部⻑、2022年より副院⻑、患者⽀援センター⻑を兼任し現在に⾄る。デジタルコミュニケーションツールを活⽤し、迅速な医療提供体制の構築を実現。業務負荷の低減、医師のライフワークバランス適正化、チーム⼒の向上を⽬指している。

このテーマの他の記事

〈チーム医療コミュニケーション術2〉スケジュール共有とグループチャットでタスクシェア推進

〈チーム医療コミュニケーション術3〉病院DXを根付かせるためのポイント